產能過剩難解 關稅、碳排壓力襲來 中鋼最硬一仗 精緻鋼品力抗全球惡浪

當前鋼鐵產業所面臨的困境,不僅是國際性,也是歷史性的。台灣鋼鐵龍頭中鋼的轉型之路,將會面臨諸多挑戰,投資人也要更有耐心。

撰文:財訊雙週刊/陳雅潔

中鋼股東會結束後5日,隨即舉行法人說明會,財務副總經理楊岳崑在法說會最後總結時,感慨地表示,現在不僅是中鋼,包括日、韓在內的亞洲主要鋼廠,目前的動作都是「停、看」,「美國的動作每天都有變化,所以市場的氛圍是大家都在等,很多東西確定後,才能知道整個產業未來的走向。」

他補充道,至於觀察期有多長,7月9日(美國對等關稅政策暫緩實施90天到期日)也未必是最後一天,「這種情況之下,產業會產生什麼樣的質變,值得觀察 」。

市況慘澹 拖累獲利、股價

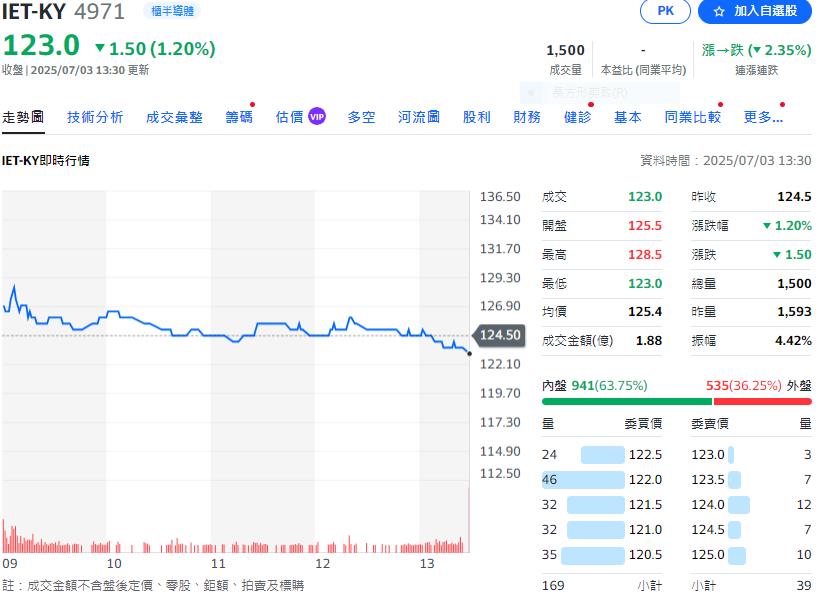

根據《財訊》雙週刊報導,中鋼受今年市況慘澹拖累,前5月合併營收1427.26億元,已年減10%;獲利更是受到4、5月虧損的影響,累計營業利益4.2億元,稅前淨利0.1億元,年減幅度分別達76%及100%,已經瀕臨損益邊緣。由於第3季本來就是市場淡季,盤價全面下跌,法人認為,中鋼第2、3季很可能都會出現虧損。股價也已提前反映,持續徘徊季線之下,5月底再次跌破20元關卡,技術指標呈現弱勢。

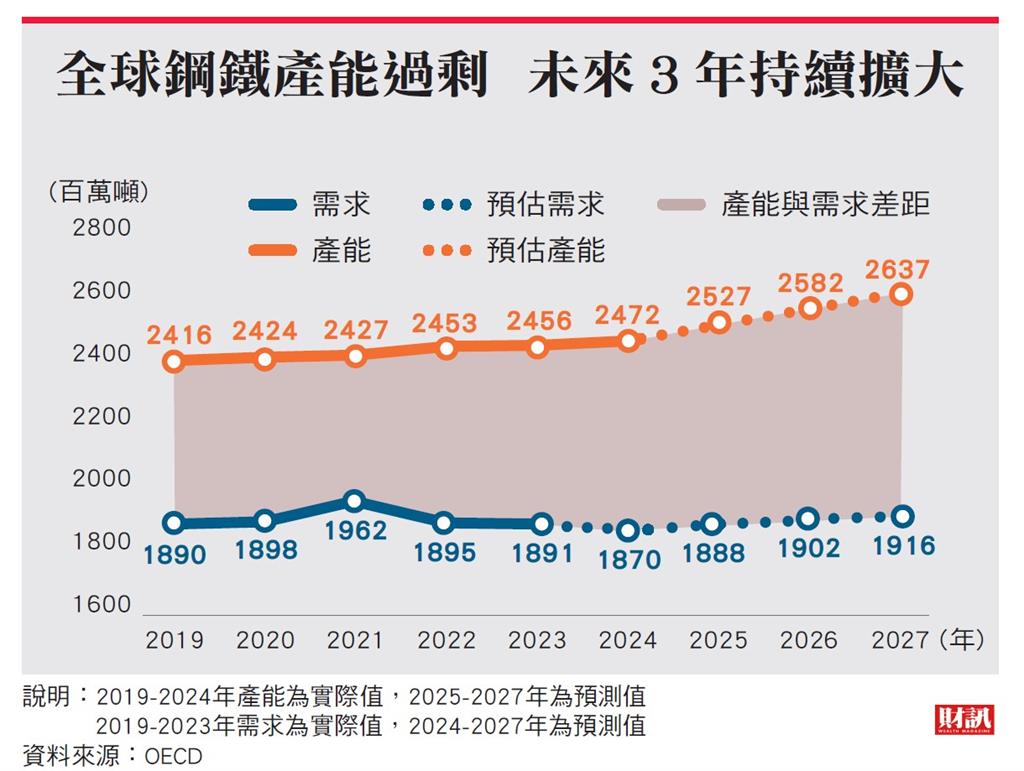

除了關稅,影響市場的還有更深層的因素。經濟合作暨發展組織(OECD)在今年5月底發布了最新的鋼鐵展望《OECD Steel Outlook 2025》,距離前次該組織是在1999年針對鋼鐵業發表研究報告,已經暌違25年。

鋼鐵業人士認為,「這表示鋼鐵業真的是面臨關鍵挑戰,全世界的鋼廠都跑不掉。」根據OECD的報告,過去3年,全球過剩產能不斷增加,到2024年將達到6億噸以上,占總產能的24%。這一缺口比所有OECD國家鋼鐵產量總和高出1.7億噸,已對全球鋼鐵業的生存構成重大風險。如果目前已公開的新增產能投資計畫全部實現,預計未來3年全球鋼鐵產能將再成長6.7%,高於需求的成長速度,到2027年,全球過剩產能可能增加至7.21億噸。鋼廠的產能利用率可能下降,連帶也將壓抑鋼價和鋼廠獲利能力。

壞消息是需求成長乏力,將使鋼鐵產能過剩缺口擴大所帶來的挑戰,從2025年開始進一步加劇。《財訊》雙週刊指出,OECD分析,區域需求趨勢分化,東協、中東和北非地區成長強勁,OECD國家的需求則保持穩定,但靠著補貼不斷擴產的中國,需求正在下降。此外,中國鋼鐵出口激增,又引發了各國的反傾銷抵制,造成國際貿易的扭曲。

產銷失衡 關稅、匯率攪局

全球鋼鐵產業已經因補貼造成產銷失衡,如今再加上美國對等關稅和匯率等變數,嚴重影響訂單意願。國際鋼廠今年第二季以來幾乎都因此獲利下修,股價漲少跌多,亞洲只有印度的Tata和JSW兩家鋼廠,因國內需求強勁而表現較為亮眼。國際產業分析師建議,短期1年內,建議關注政策支撐區域,例如美國核心廠商;至於1到3年的中長期觀察重點在綠色鋼材的領先企業與印度等新興市場。

回到中鋼,自2023年以來,定調精緻鋼廠、綠能產業兩大主軸為發展方針,但鋼鐵部門的獲利動力也自那時明顯大幅下降。《財訊》披露,堪可一提的是今年截至5月底,精緻鋼品銷量36.9萬噸,占整體產品銷售12.3%,毛利占比達79%。董事長黃建智表示,精緻鋼品對中鋼獲利幫助確實非常大,也讓中鋼更有自信朝高值化精緻鋼廠發展。

不過中鋼也坦承,精緻鋼品的銷售比率有其極限,要看到獲利翻轉,重點仍在整體市場結構的調整,但現階段又同時面臨全球產能過剩、碳中和目標的挑戰,「這場長期抗戰才剛開始,而且這將是中鋼有史以來最硬的一仗。」…(本文出自《財訊》雙週刊741期)

揭開康霈千元生技股王傳奇真相!多位股市聞人加持、資金籌碼高度集中

台特化啟動併購策略!砸30億買弘潔科技、切入半導體清洗市場 徐秀蘭親曝營收獲利放大術