全台35萬高齡失智者!新藥幫除腦內毒素 專家籲10大警訊防延誤治療

圖、文/周刊王

台灣2025年正式邁入超高齡社會,失智症已成為全社會必須正視的公共健康議題。醫師指出,台灣今年取得新型抗類澱粉蛋白標靶治療(Amyloid-TargetedTherapy,ATT )藥物許可,這項療法經臨床證實能有效延緩病程,被視為20年來阿茲海默症治療的重大突破,不過除了關注療法之外,病友與家屬更應留意失智症的10大警訊,及早在疾病還是輕度認知障礙時就醫,才能把握黃金治療期。

台灣2025年正式邁入超高齡社會,失智症已成為全社會必須正視的公共健康議題。醫師指出,台灣今年取得新型抗類澱粉蛋白標靶治療(Amyloid-TargetedTherapy,ATT )藥物許可,這項療法經臨床證實能有效延緩病程,被視為20年來阿茲海默症治療的重大突破,不過除了關注療法之外,病友與家屬更應留意失智症的10大警訊,及早在疾病還是輕度認知障礙時就醫,才能把握黃金治療期。

衛福部委托國衛院進行的「全國社區失智症流行病學調查」指出,2024年65歲以上失智人口約35萬人,占同齡人口近8%,且年齡層愈高,失智症盛行率愈高。另依國家發展委員會推估,2041年失智人口恐近68萬人,盛行率近10%,成長幅度驚人,對醫療照護資源與人力將帶來重大的衝擊。

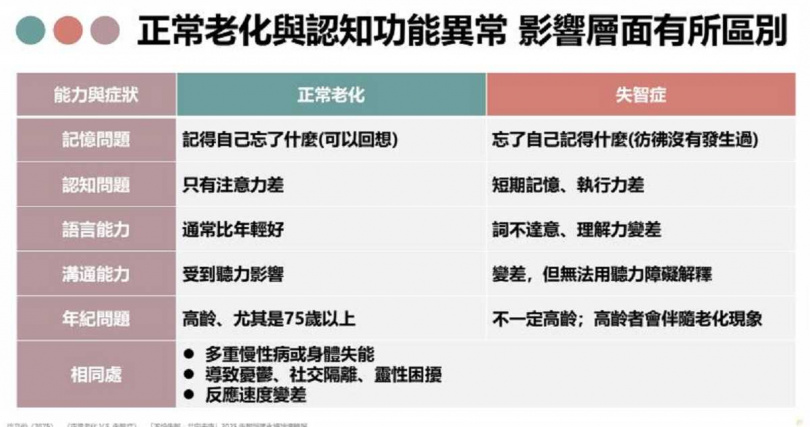

台灣失智症協會理事長徐文俊說,失智症類型以阿茲海默症最為常見,占56.88%,若以個案的疾病嚴重度來看,極輕度和輕度失智症占50.93%,就有許多年長者常在疾病早期出現記憶力退化、理解能力變差等症狀時,誤以為只是正常老化,多數病友察覺方向感變差、記憶力衰退、情緒起伏明顯等異常後才就醫,平均延誤治療約3.5年。

徐文俊表示,失智症的10大警訊包括記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難、無法勝任熟悉的事務、對時間與地點感到混淆、對視覺影像與空間關係理解困難、言語表達或書寫困難、物品亂放且無法找回、判斷力減弱、不參與社交活動,及情緒與個性發生明顯改變,而若自己或親友出現上述1至2項警訊,請盡早就醫並諮詢醫師,讓關心成為守護的第一步。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆指出,阿茲海默症屬可早期進行精準診斷與標靶治療的失智症類型,主要成因為腦內毒性類澱粉蛋白異常堆積,形成斑塊並干擾腦神經,導致腦部結構改變與萎縮,進而影響記憶力與認知功能,今年核准的新型抗類澱粉蛋白標靶治療,能活化免疫細胞清除腦內毒性蛋白,進而延緩病程惡化,改寫過去20年只能控制症狀的傳統治療格局,主要適用於早期階段的輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者,且須經認知功能評估、類澱粉蛋白檢測、腦部核磁共振,及APOEE4 基因檢測後才可使用。

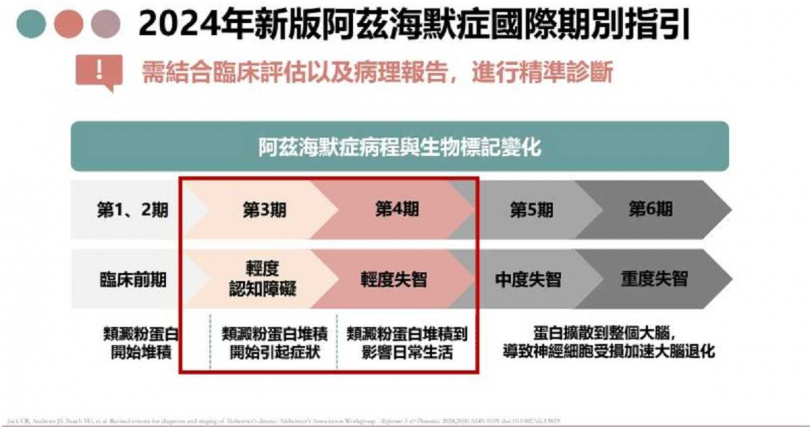

雙和醫院失智症中心顧問醫師暨台北醫學大學醫學院長胡朝榮指出,最新國際期別指引結合臨床評估及病理報告,將阿茲海默症分為6期,其中第1、2期為臨床前期,腦內毒性類澱粉蛋白開始堆積;第3期為輕度認知障礙(Mild Cognitive Impairment,MCI )毒性蛋白堆積,開始引起症狀;第4期轉為輕度失智,毒性蛋白堆積到影響日常生活;第5、6期則為中、重度失智,毒性蛋白擴散至整個大腦,導致神經細胞受損,加速大腦退化。

「阿茲海默症為不可逆的疾病,早期診斷是關鍵。」胡朝榮說,MCI為介於正常老化與輕度失智症的過渡期,也是黃金治療期,患者面臨複雜工作或環境稍有影響,簡易仍可為之,症狀雖屬輕微,惡化至輕度失智平均僅需3至5年,常被忽略而延誤就診,每年約有10%至15%的病友會進展為失智症,惡化速度不容忽視,民眾一有症狀就醫後,除了常規認知測驗、血液檢查與核磁共振造影(MRI)、電腦斷層(CT )等影像檢查,也可透過生物標記檢測進行精準診斷,例如正子斷層掃描(PET)觀察腦內斑塊分布,或腰椎穿刺分析腦脊髓液(CSF)中的毒性蛋白含量。

胡朝榮分享,一名70歲退休男性科技業工程師,7年前出現短期記憶力衰退並確診為阿茲海默症輕度認知障礙,在接受治療並積極參與非藥物介入活動後,病情尚趨穩定,甚至公司在他屆齡退休後還聘請他擔任2年公司顧問。但他今年初開始頻繁出現重複提問的症狀且心情時常感到低落,讓妻子既憂心與不捨,所幸他經過認知功能測驗與PET 檢查後,確認他還維持在輕度認知障礙,並無退化為輕度失智症。

這名個案後來在醫師專業評估下,加入新型標靶治療的臨床試驗,並積極投入社交活動與認知訓練,夫妻倆更一同報名參加社區繪畫班,也讓生活多了色彩與節奏。個案目前已將定期回診納入生活常規,妻子也感動地說,「他心情好,我就開心!」而他除了感謝太太對他的忍耐與包容以外,也堅定地相信自己一定會愈來愈好。

除了事後治療,事前預防也很重要,失智症風險因子並非不能改變。徐文俊提醒,民眾若能從日常生活中著手改善14項風險因子,有助於預防或延遲 45%的失智症個案的發生率,改善方式包含早年提升教育程度;中年矯正聽力與視力、妥善控制高膽固醇、糖尿病與高血壓等慢性疾病、維持健康體重、預防憂鬱與腦部外傷、避免抽菸與過度飲酒、養成規律運動習慣等;晚年保持良好社交互動,及遠離空氣污染等,都是促進大腦健康的重要行動。