搶救人力荒醫院出招找退役急診醫兼職!衛福部祭UCC計畫能解決急診壅塞?

撰文‧馬揚異

急診醫師出走,成為台灣急症醫療體系大困境。衛福部擬試辦假日急症中心,但成效未知。趕在人力崩盤之前,各地醫院早已悄悄出招,找回急診退役醫師,解救燃燒殆盡的急診人力。

今年初,在醫院急診室工作十年以上的主治醫師小林(化名)毅然選擇離開,轉戰基層診所執業。他出走的主因,是希望有更彈性的排班時間陪伴家人,「急診醫師周末一定得值班一天,我的孩子已經3歲多了,周末我帶他出去玩的次數,十隻手指數得出來。」他苦笑。

儘管離開急診前線,但小林對搶救患者的使命和熱情沒有消退,在診所執業的他,現在仍以「兼職」形式,每個月支援大約12班,在中部三家醫院急診室輪值,「兼職排班比較彈性,我也能繼續貢獻過去的專業,維持急救的手感和敏銳度。」

排班彈性 專任醫師得以喘息

急診醫師出走,成為台灣急症醫療體系面臨的大困境,但如今透過彈性制度,引導這些戰將「回流」,也成為救火的解方之一。

根據急診醫學會統計,2024年共有139名急診科醫師轉往其他科別或離開醫院,流失6.5%人力;今年初流感疫情肆虐,造成急診大壅塞,再掀一波離職潮,截至五月,又累計66名急診醫師出走。這波人力震盪下,如何留住現職,避免急診系統加速惡化,成為各醫院首要之務。

位於台中市的長安醫院,就趕在人力崩盤前,預先調整制度「止血」。

這家地區醫院原有8名專任急診醫師,年初農曆春節後,一名醫師不堪壓力離職,為填補空缺,其餘醫師每個月須多排2至3班,工時拉長20到30小時。

當時,長安醫院急診醫學科主任醫師陳治圩預判,院內醫師工作量增加,可能導致更多人出走,陷入惡性循環。他觀察,身邊許多急診醫師剛到基層開業,初期沒有穩定客源,也需要一份固定收入。於是他靈機一動,鎖定剛退役的急診醫師,以兼職合作模式,邀請他們回醫院協助值班,果然找到三名願意回流的老戰友。

兼職醫師的加入,讓長安醫院急診科順利度過青黃不接的陣痛期。儘管七月醫院已補回新專任醫師,陳治圩仍與3名兼職醫師保持合作,每人每月固定排2到3班,讓現有8名專職醫師,每個月至少多休息一班,減少8到12小時的工時。

儘管沒有大幅減輕工作量,但在兼職醫師支援下,專任醫師排班多了份彈性。不但能讓醫師在周末輪休喘息,及時調度班次,也讓未來有意退場的醫師,得以漸漸減少工作量,延緩衝擊。

陳治圩表示,院內現有兩名專任急診醫師,正在進修運動醫學、亞健康族群體重管理,未來希望到基層執業。納入兼職人力後,專任醫師可用「減班」方式慢慢退場,不會讓醫院瞬間失去一名專任人力,應接不暇。

台大、奇美 也重用回流醫師

事實上,全台從醫學中心到地區醫院,都已開始重用這群退役急診醫師。

今年九月,台大醫院院長余忠仁就坦言,正在規畫聘用「回流醫師」,讓他們在沒看診的時間,回醫院兼職排班;現為奇美醫院急診醫學部部長的急診醫學會理事長許建清也透露,奇美醫院現有3名特約急診醫師,每人每月固定支援約2到4班。

許建清觀察,願意投入急診專科的醫師多對搶救病人有強烈熱情,在日益嚴峻的急診環境下,醫院必須思考更多元的排班方式,避免醫師燃燒殆盡。現在奇美醫院會讓專任醫師每月排一天離開急診室,從事居家醫療等業務,透過與病人更緊密的接觸,重新找回行醫初衷。

然而,許建清也坦言,找出走醫師回流,確實能稍微緩解急診離職潮,但要全面改善急診工作環境,僅思考人力調度遠遠不夠。

醫師職業工會祕書長陳亮甫也認為,政府和醫院要持續投入資源改善護病比,優化病床調度;若重視現職第一線的急診醫護人力,也可研議在嚴重壅塞期間,發放「壅塞津貼」給急診醫護,釋出誘因讓人力留下。

事實上,衛福部已意識到問題,急診專科出身的衛福部長石崇良九月上任後,就將「改善急診壅塞」列為最優先希望解決的挑戰。

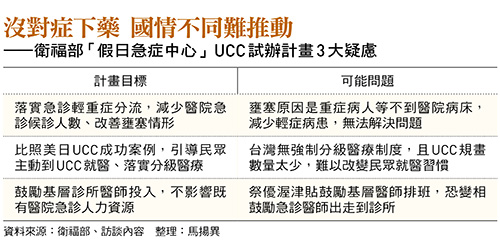

儘管政府有改革決心,但推出的方案是否對症下藥,仍有待商榷。

近期石崇良宣布,自十一月起將在六都試辦「假日急症中心」,效仿美國、日本等國家,在醫院周遭設置「緊急照護中心」(Urgent Care Center,簡稱UCC),讓周末找不到診所看診、急需就醫而流向醫院的病患,可透過分級分流,前往UCC就診,舒緩醫院急診人潮。

衛福部擬砸下3億元,預計至少試辦到明年底,由六都地方政府與醫院向中央申請設置,借用地區醫院、衛生所等空間收治病患;鼓勵基層診所醫師自願參與輪值,一班8小時,可領到白班1萬5千元、夜班2萬元的津貼。

UCC規畫在每周日和國定假日上午八時到凌晨零時開診,專門處理檢傷分類四或五級(如發燒、急性咳嗽等)的病患。就醫的民眾部分負擔僅150元,盼以低於急診的成本,以及較短的候診時間,吸引輕症民眾主動前往UCC就醫。

重症待床、輕症分流都難解

但對於這套規畫,急診醫學界普遍不看好,更質疑計畫並未切中要害。

許建清直言,急診壅塞的癥結在於病患「等不到病床」,只能留在觀察室,急診醫師必須花時間持續照顧;相較之下,輕症病患來得快、去得快,就算人潮突然湧入,通常2到3小時就能消化,「用UCC做病患分流,或許能解決急診『擁擠』,但無法解決『壅塞』!」

陳治圩也點出,UCC在美國、日本可行,是因為這些國家有嚴格的分級醫療制度,且UCC數量遠多於醫院急診室,民眾跑到大醫院前,就會自主到UCC進行初步診斷與治療。

反觀台灣,沒有強制醫療分級,民眾習慣小病直接跑大醫院,且目前全台僅十四處醫療院所申請設置UCC,最多的桃園市僅四處,台北市也只有三處,難以鼓勵病患自主分流。「UCC不是壞方法,但現行台灣醫療制度下,它無法解決問題。」陳治圩直言。

他更強調,近年愈來愈多診所會在周末營業,若UCC只是取代假日診所的角色,成效有限。他認為,UCC功能應與診所區隔,要確保有能力收治救護車病患,確實發揮「分擔急診工作」的功用,否則民眾還是會往大醫院跑。

陳亮甫也提醒,目前台北市醫院專任急診醫師,值十二小時的班,報酬約2萬2千到2萬5千元;衛福部為號召基層醫師投入UCC,開出8小時、每班1萬5千到2萬元,優渥津貼幾乎對齊正職急診醫師待遇,恐怕變相鼓勵急診醫師流往基層診所。他認為衛福部不應錯置資源,砸多少經費規畫UCC,就應給予相同資源改善既有急重症的醫療環境,保障醫院急診韌性。

面對急診醫師出走,各院努力透過多元排班找回人力救火。主管機關衛福部也要將資源用在對的地方,否則對改善現況無益,還可能加速急診人力流失。

(閱讀全文…https://btoday.cc/8aax8c)

延伸閱讀:

高齡駕駛新制明年上路!換照降至70歲、繳回駕照持敬老卡搭車「2年最多賺3.6萬」...新規一文詳解

潘迎紫「二頭肌」登熱搜,為何76歲還要練肌肉?停經後每2人就1人骨鬆…存骨本3要訣「不只運動」