解析川習會:稀土管制延後、對中關稅降10%、台灣議題隻字未提...競爭格局仍在

撰文‧劉騏瑋

川習會雖就關稅、稀土管制等事項達成共識,但美中缺乏互信,實質成果並不如宣稱豐碩;專家更認為,川普或將重新考慮「聯合盟友圍堵中國」路線。

今年亞太經濟合作會議(APEC)峰會的重頭戲,是美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山金海空軍基地舉行、暌違六年的「川習會」。但會談進行得遠比外界預期迅速,僅1小時40分鐘就宣告結束。

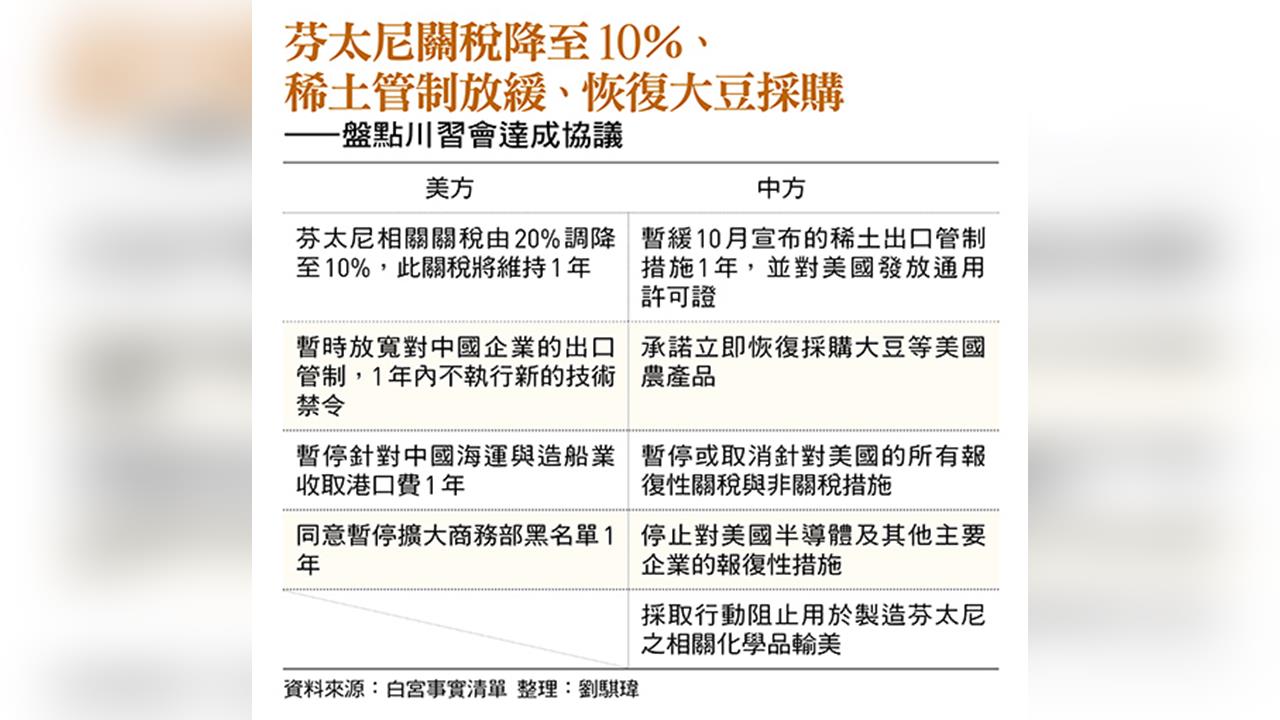

兩人在會中各自釋出善意,川普宣布將芬太尼相關關稅由20%調降至10%,使對中進口商品關稅由57%調降至47%;中國則同意將十月宣布的最新稀土出口管制措施暫緩一年實施,並承諾立即恢復採購包括大豆在內的美國農產品。

在搭乘空軍一號返美途中,川普對此次會面打出「滿分十分、我給十二分」的高評價,稱讚習近平是「一個強大國家的傑出領導人」,強調雙方在多項議題已達成共識。中國官媒新華社則指出,中美身為世界兩大經濟體,因國情不同而有摩擦很正常,但面對未來,兩國元首都應該「把握方向、駕馭大局」。

階段性停火 用時間換取空間

整體而言,雙方各自針對會前主要目標有所退讓,也大致符合美國財政部長貝森特(Scott Bessent)先前接受外媒專訪時所述、於馬來西亞吉隆坡的會前談判所建立「實質性框架」的初步共識。

在美中貿易戰仍持續延燒下,兩國元首這次會面,似乎稍微緩解雙方劍拔弩張的氣氛,但長期關注美中關係的學者認為,峰會成果僅停留在戰術層次的利益交換,並未撼動兩強對峙格局。

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛觀察,川習會只是「戰略定位再調整的其中一次階段性停火」,雙方雖有一些貿易政策調整,但都是完全符合事先預期、在缺乏戰略互信情況下提出的暫時、局部、有限調整。

他認為,不只美中競爭格局不變,雙方的政治互信與關係熱度,相較年初川普剛就任時,也是「向下修正多過向上」。

東吳大學政治系副教授陳方隅也分析,川習會其實沒有觸及不公平市場競爭、高科技運用於軍事領域等美國最關注的核心議題,「以降關稅換取中國延遲一年的稀土管制政策,對美國來說是無足輕重。」

「這個談判其實就是以時間換空間。」陳方隅認為,雙方接下來各自仍會繼續針對稀土供應鏈轉移、產品被課徵高關稅各自部署準備,「美中的競爭樣態,並沒有什麼太大的轉變。」

川習會前,外界也關注兩人是否討論台灣議題。《紐約時報》指出,習近平可能在台灣問題上施壓,畢竟今年二月,美國國務院將台灣介紹網頁中「不支持台灣獨立」的表述刪除,美方當時雖回應此舉是為對外說明美台之間非官方關係,仍引發中方強烈反彈。但兩國會後口徑一致表示,會談時並未提及台灣。

陳方隅分析,中國一定希望在元首峰會上談到台灣議題,但美方顯然並未將此次峰會視為戰略關係談判的場合。美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)、國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)會前也都明確表示,不會為了與中國達成貿易協議,而改變對台灣的既有政策與立場,雙方因此無法達成共識。

重啟三○一 兩國缺政經互信

宋文笛則指出,美國貿易代表署於十月二十四日重啟授權美國總統以相關措施反擊外國政府不公平措施或政策的「三○一條款」,針對中國是否履行於川普第一任期所簽署的「第一階段貿易協議」展開調查,此舉顯示雙方在經貿與政治關係上仍存在一定的緊張關係。

「談台灣議題需要雙方互信,但以美中目前的政治互信狀態看來,不足以推動這樣的討論。」宋文笛研判,美中雙方以台灣作為籌碼達成貿易協議的情境,在現階段幾乎不可能發生。

除了美中台三邊關係之外,川普這趟亞洲行與日、韓兩大東北亞盟友的互動狀況也值得關注。

宋文笛指出,過去多數評論家都認定川普信仰「交易主義」,無論面對盟友、敵人或中立第三方,都只在意「你能為美國帶來什麼利益?」但從這次盛讚日本首相高市早苗、承諾協助韓國總統李在明打造核動力潛艦,都顯示他的外交政策出現微妙變化,「他似乎想要至少跟東北亞的幾個核心盟友,特別是日韓,修復關係。」

宋文笛認為,態度轉變或許是反映出美方在與中國進行多輪雙邊談判後,遭遇了一定程度的挫折,川普可能正重新考慮回到拜登時期「聯合盟友、以多邊合作圍堵中國」的路線。

未來他是否會在對日、對韓政策上加大戰略投入與支持,將成為觀察其亞洲政策走向的重要指標。

(閱讀全文…https://btoday.cc/8b45r4)

延伸閱讀:

薇閣、康橋、復興...11所私校學費一次看!每年100萬值得嗎?專家教你如何籌出孩子教育費、還能兼存退休金

明年滿65歲才能領勞保年金!試算60、65、70歲月領多少?他延後請領卻悔嘆:浪費最有活力的5年