《經濟學人》點出台灣病癥美國財政部開藥方?陳冲:台美匯率聲明影響不小但非壞事

撰文.楊紹華

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」,央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。專家解讀,這份聲明對台幣匯率恐有一定影響,但或許也是「台灣病」的藥方之一。

中央銀行在11月14日當天連發兩篇新聞稿,第一篇,是針對英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事「The hidden risks in Taiwan's boom」(台灣榮景的潛藏風險)做反駁,該報導直指,台灣在經濟繁榮表象下,因為新台幣匯率長期偏低造成諸多風險與「台灣病」;至於央行當天緊接發布的第二篇新聞稿,則是「台美匯率議題聯合聲明」。

聯合聲明 設定匯率調整框架

兩篇新聞稿目的顯然不同,但都圍繞著一個關鍵議題:新台幣匯率。事實上,即使《經濟學人》在約3千5百字的報導全文中,僅用不到30字來提醒「美國恐施壓新台幣升值」,但央行仍在反駁聲明中特別強調,今年以來央行與美國財政部溝通時,對方「從未要求新台幣升值」。

不過在熟悉國際金融的學者眼中,若把央行對《經濟學人》的反駁說明,對照「台美匯率議題聯合聲明」的文字內涵,可以看出,「從未要求新台幣升值」的說法只是某種自我安撫,整份聯合聲明內容雖然看似極簡,但對新台幣匯率未來走向的後座力,卻是不容小覷。

聲明全文大致分為台美雙方「決定」、「確認」、「同意」、「承諾」4個部分,每個環節也各自存在「意在言外」的進一步延伸解讀空間。

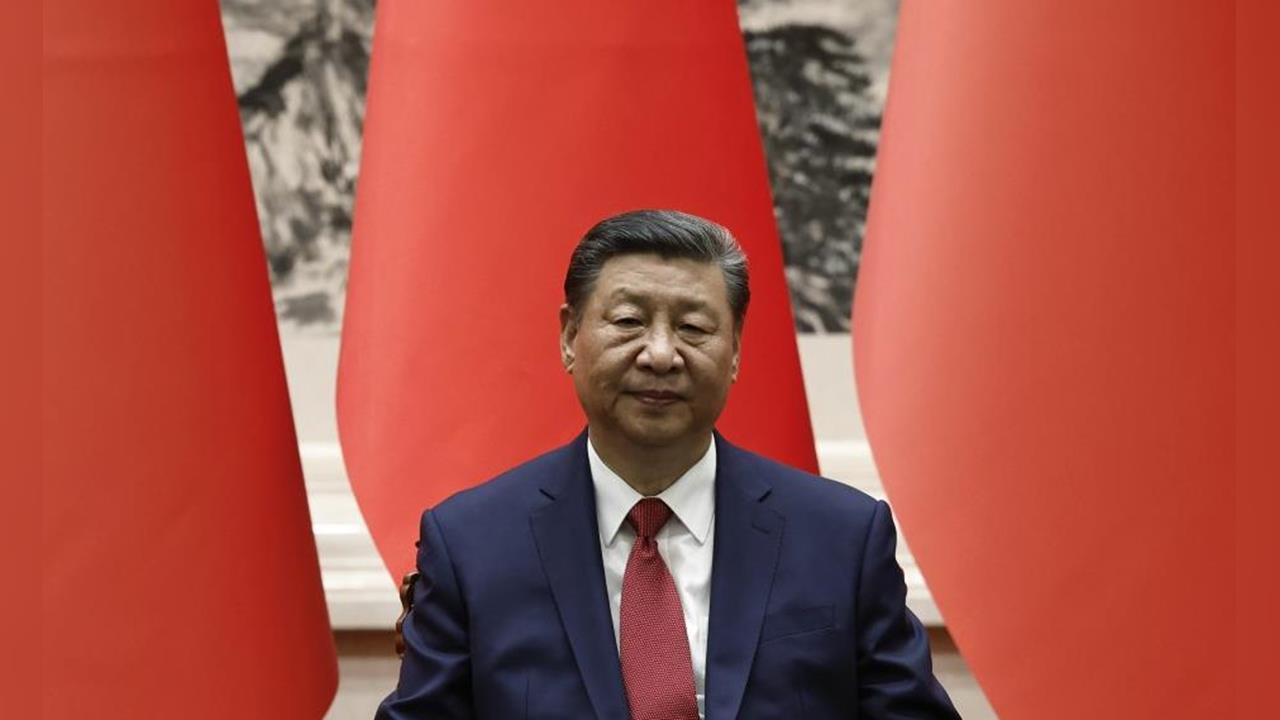

在「決定」的部分,聲明寫道:「雙方決定持續就總體經濟及匯率議題進行磋商。」前行政院長陳冲對此表示,這代表美國總統川普去年就任以來啟動的一連串對外談判,自此可能正式進入「匯率」層面。

其實從今年9月底開始,美國財政部已陸續和瑞士、韓國、泰國、馬來西亞等國央行共同發布類似聲明,內容與台灣版大同小異;某種程度,讓人聯想起川普在今年7月對各國發出的關稅談判信,隨著一封封內容相近的信件發出,後續談判也開始加速進行。「央行與美國財政部的這份聲明,就像是未來雙方持續磋商的基本框架。」陳冲說。

那麼,框架是什麼?「雙方『確認』將避免操縱匯率……,以免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平競爭優勢。」一位金融學者拆解這句聲明的其中巧門,「什麼是國際收支之有效調整?」就算不翻教科書,只要簡單用Google搜尋就能得到答案,國際收支調整的基本概念之一,就是「順差國的貨幣匯率必須升值」。

而台灣,去年對美貿易順差達到創紀錄的649億美元,名列美國第6大逆差來源國;央行總裁楊金龍並預估,今年台灣對美順差恐破1千2百億美元……。陳冲表示:「所以就算美國沒有直接要新台幣升值,但從聲明裡的這句『確認』看,美國等於是很明顯地要求新台幣升值了。」

承諾公布 央行阻升手段受限

再看台美雙方彼此「同意」部分,聲明內幾個關鍵句,包括「不意圖影響匯率以取得競爭優勢」、「干預匯市應僅限於因應匯率過度波動或失序變動的貶值或升值」。陳冲提醒,雖然這幾句都是老生常談,但這份聲明敲定後,「什麼是『競爭優勢』?怎麼樣算是匯率『過度波動』或者『失序變動』,從此不是台灣央行單方面說了就算,解釋權掌握在美國手上了。」

另有學者指出,由於聲明強調干預匯率適當與否的判別範圍,包含「升值」與「貶值」雙邊,也就是央行對啟動匯率干預的升、貶幅度臨界點必須一致,「那麼,《經濟學人》所說的台灣病根源,也就是央行長期對台幣『阻升不阻貶』的作法,未來或許也會被綁住手腳。」

不過,說到央行被綁住手腳,這位學者認為更須關注的,是聲明裡的「承諾」部分。相較央行目前每半年會在立法院報告過去6個月的干預匯率金額,聲明承諾,未來將改為「至少每季公布一次外匯干預操作」。「如果央行不造假,那麼,干預匯率對外公布的頻次變多,確實會讓央行對匯率更難上下其手。」他笑說。

自從2020年起,央行開始每半年公布匯率干預金額,前兩年的「阻升」手筆確實可觀,2020年下半年甚至淨買匯352億美元力阻升值,但在2022至2024年底的「六個半年」期間,央行對外公布的數字,皆為代表「阻貶」的淨賣匯。

「不過在這段淨賣匯期間,外匯存底卻仍持續上升,而且,期間至少有『四個半年』的末段,外匯存底有明顯增加,」學者揣測,這個現象意味央行可能改以「分散力度」的低姿態做法來壓抑匯率,並在攸關多數企業財報定價的半年底加強阻升,「但未來若改採每季公布,頻度加快,央行在干預匯率時,應該會更傷腦筋。」他表示。

除此之外,央行也承諾將每季依照國際貨幣基金(IMF)的「國際準備與外幣流動性」(IRFCL)格式,公布外匯存底與遠期部位資料,「台灣會成為唯一一個以此公布數據的『非IMF會員國』。」陳冲說,雖然這份聲明可能對央行阻升、對新台幣匯率帶來影響,「但,這不是壞事!」話鋒一轉,他開始談到《經濟學人》所說的台灣病。

檢視央行對《經濟學人》報導提出的5點反駁說法,除了最後一點宣稱美國並未要求新台幣升值外,其他四點,基本上都是強調該報導引用「大麥克指數」認定新台幣嚴重低估的失當,「央行就是這樣,總是抓到一個小辮子就大作文章,但,報導所提到的台灣民生經濟問題才是核心啊!」陳冲感嘆地說:「這些都是老問題,央行這次卻都沒有回應。」

綜觀《經濟學人》這篇報導,核心論述包含幾個面向,例如「長期被低估的貨幣匯率,有助於台灣出口的崛起,但在製造商被縱容的同時,台灣一般消費者卻被剝奪了成長的成果。」文中舉例,1998年以來台灣民間消費占產出的比例下降了20個百分點。

廉價幣值 長年影響民生消費

此外,報導寫道,「為了保持貨幣廉價,台灣充斥著現金,從而壓低利率……,平均房貸利率從1998年的8%到2000年後維持在僅有2%水準,加上高額儲蓄,導致房價大幅上漲。」

這些現象確實如陳冲所說,都是長年沉痾。早在《經濟學人》這套報導刊登的15年前,2010年1月,《今周刊》就曾以「彭淮南的困局」為封面故事,探討當時央行總裁彭淮南長期阻升新台幣對民生經濟的影響。當時封面上的文字,與15年後《經濟學人》的論述異曲同工:「是誰造成你的購買力縮水、房價高漲?……,新台幣長期趨貶,每人財富縮水2百萬!揭開央行總裁彭淮南匯率政策的真相!」

在引發國內熱議的《經濟學人》報導中,至少有6次強調各項經濟數據在1998年前後的轉折差異。這一年,正是彭淮南初任央行總裁的時間,報導中也引用國內前部長級官員及相關人士的說法,「沒有人想被這個無所不能的監管者視為批評分子」、「他們會打電話給批評者的老闆進行投訴」、「央行有很多威脅手段」。

這也是個老問題。2016年7月,本刊以「他是神操作還是獨裁者?」為題,調查報導央行對外強烈反擊異議、對內形塑一言堂文化的作為,文章引言寫著:「他創造了一個獨特的台灣:一個央行永遠正確、不容討論的台灣,也捆綁了深深影響每個人的新台幣利率、匯率政策,讓台灣出現許多獨特的經濟怪象。」多年之後,《經濟學人》仍在文中強調,在台灣,「中央銀行擁有不尋常的權力!」

在論及央行「不尋常的權力」時,《經濟學人》把更多重點放在央行長期以來的高額盈餘繳庫。「印新台幣、囤積外幣資產,從而賺取可觀利潤,匯給政府」、「2023年央行繳庫占政府總收入的6%,而富裕世界的平均水平為0.4%,這增強了央行的政治權威。」報導寫道。

金權在握 制衡須仰賴透明度

其實《經濟學人》恐怕還低估了台灣央行的繳庫實力,本刊於2012年刊登的「揭開央行賺錢神話」報導中計算,央行自2002年以來每年對國庫的貢獻度都在7%以上。

文中也解析,央行為了持續暴賺,必須擴大外匯存底、買進海外更多資產,同時壓低國內利率,創造利差收益空間,也需壓低新台幣匯率避免產生匯損,長此以往,央行繳庫所造成的傷害不僅在於「權力異常」,更產生《經濟學人》所說的台灣病根源。附帶一提,在2023年本刊的「央行暴賺的代價」報導中計算,近10年央行繳庫占整體歲入的平均比率達到8.85%。

阻升新台幣、壓低利率、衝高外匯存底,都是台灣經濟的老問題,《經濟學人》的解讀中,這些問題難改的核心原因,包括了央行「不尋常的權力」;權力的制衡要靠建立「可究責性」,這部分又仰賴於更高的透明度。

或許也是因為這樣,這份「台美匯率議題聯合聲明」固然可能對央行及新台幣匯率帶來影響,但陳冲仍然認為「這不是件壞事」。新台幣匯率不見得就此急升,但若能有更健康的政策框架與透明度,則像是取得可治療「台灣病」的連續處方箋。

(閱讀全文…https://btoday.cc/8cutmv)

延伸閱讀:

每個家庭至少要買一間房!財金教授周冠男0050存股20年、資產成長5倍:準備1年現金需求量,剩下投資這2個

花500萬存0056,月領快6萬真的能辦到?施昇輝精算高股息ETF這樣存:退休後「比定存更安心」