快新聞/Y’s Day週三青年日 台灣如何被世界看見?外媒與全球敘事

即時中心/綜合報導

今(20)日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體,共同於思享森林咖啡廳舉辦Y’s Day「週三青年日」第119場(「鏈結世界」系列第27場),主題:「台灣如何被世界看見?外媒與全球敘事」。

主持人、台灣聯合國協進會理事陳俐甫表示,媒體是建立世界觀的重要工具,今天邀請正在第一線溝通、塑造台灣世界形象的資深媒體人,分享新聞現場和數位媒體互動經驗,帶領大家更深入地認識「臺灣是如何被認識的」。

台灣智庫研究員陳璽安表示,新聞媒體是國際社會理解台灣的主要管道,外媒如何再現台灣,不只反映國際社會怎麼看台灣,也可能影響未來國際對台灣的態度與方式。反過來說,外媒報導台灣的方式也會影響台灣社會的輿論以及社會氛圍,若被描述為「危險的戰爭前線」,容易製造焦慮;若突顯民主與多元價值,則能增強自信。

陳璽安進一步指出,無論是國際媒體還是國內媒體,影響報導內容與走向的因素非常多元且複雜,組織、編輯室運作、產業結構、社會文化都會影響,許多因素甚至是記者與編輯隱而未覺的。以德國之聲報導中國對台軍演為例,引用央視畫面及北部受訪者引發爭議,但這其實顯示新聞製作中資源分配與取樣的限制,而非簡單的立場問題。理解外媒的再現方式,有助於我們認識媒體運作,也可以藉此思考如何更主動、立體地讓世界看見台灣。

READr 數位專題製作人李又如分析,裴洛西訪台事件是近年來台灣在國際媒體上曝光的最高點,美國議長突然造訪一個「沒有邦交的地方」,引發軒然大波。國際媒體議題設定的重要原則是「跟自己的國家利益相關」,如此才能吸引國內觀眾的關注;而「台灣海峽提供了大量刺激的故事」,能成功提高這些新聞在當地的點閱率。李又如說,臺灣在國際的形象通常跟中國有關,而「同性婚姻」和「對抗新冠疫情」是少數受到關注但與中國無關的議題。

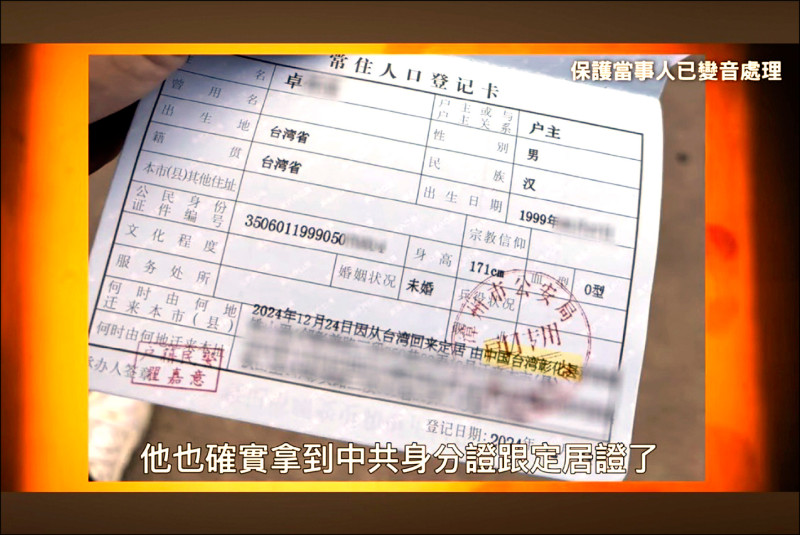

前自由亞洲電台駐台記者/前亞洲事實查核實驗室主任李志德直言,台灣人的終極焦慮是無聲無息地被壓迫者欺凌致死,而無人知曉,因此我們十分在意國際大眾對台灣的看法。他認為台灣能扮演更積極的行動者角色。首先,我們可以說好自己的故事,例如中國籍配偶的問題,牽涉到許多國家沒有的「戶籍」和國籍議題,台灣人可主動向世界發聲,說明清楚。此外,台灣也是對抗中國極權的最重要資訊供應商,能幫助世界媒體和民眾了解中國的威脅,讓更多人理解、共感並支持台灣。

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸坦言,國民黨長期宣傳的「一個中國」政策,直到如今仍在危害台灣,讓許多台灣人無力。對此,我們應更加提升國際化,透過主動投稿國際媒體期刊、普及各地觀光景點英語資訊介紹等方式,鼓勵外國讀者和觀光客了解台灣。楊黃美幸說,「台灣不是中國的一部分」,她為了宣揚這個事實而回鄉協助拓展台灣的外交關係,後來更獲聘無任所大使,走遍世界,盡力讓世界更認識台灣。

與談結束後,主持人和青年們也針對「外媒視角單一」、「國際情勢風向」、「外媒的資訊來源」等提出問題,與談者也深入地一一分析與回答。