花蓮堰塞湖奪命悲劇!十幾年防災兵推徒具形式?中央、地方資源對接斷鏈未來如何避免

撰文:陳燕珩

花蓮堰塞湖潰壩,奪走18命,更沖出中央、地方政府災防橫向溝通、垂直整合的漏洞。捲起袖子救災之餘,更要回頭檢視防災演練、法規制度破口,下一次,不能再讓悲劇重演。在花蓮生活60幾年,光復鄉民代表蔡智輝從沒想過,有一天會在家鄉目睹宛如災難片特效的震撼場景。

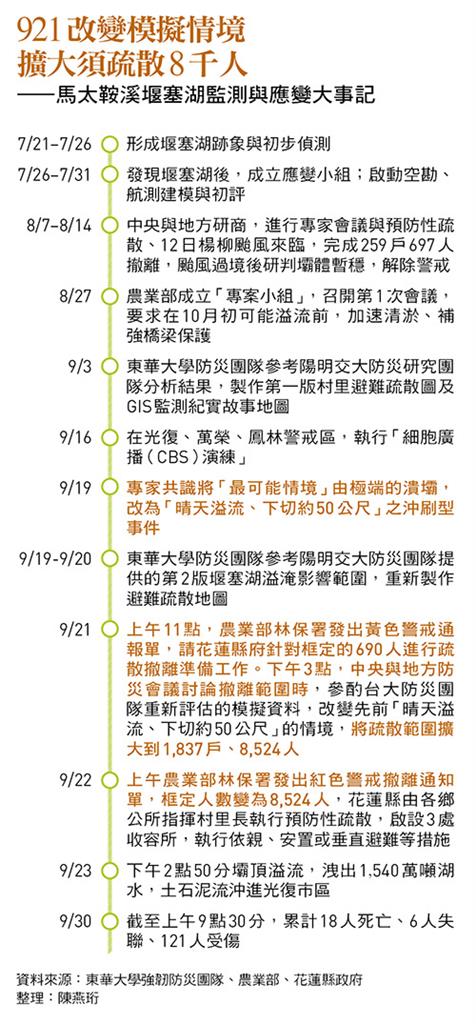

9月23日下午,花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰壩,一千五百多萬噸湖水衝破堤防,捲帶大量泥沙灌入市區。眼見大水像海嘯般沿路撲向民宅,蔡智輝急踩油門,往反方向加速駛離。幸運逃過死劫的他,站在高處的第一公墓眺望,河水仍不斷湧入,他居住的大平村平房幾乎滅頂,家園就這樣淪為煉獄。

「大家有點判斷錯誤,都以為會在大馬村潰堤,前一天村裡有逐戶通知撤離,但多數人不相信,認為不會發生在這裡。」蔡智輝回憶,當時自己邊逃難、邊傳LINE要居民緊急撤出,但一切發生得太快,有些人根本措手不及。

蔡智輝口中的錯判、應變不及,可回溯到潰壩47小時前,中央災害應變中心召開的一場關鍵工作會報。

採納建議 從嚴認定疏散範圍

9月21日,樺加沙颱風正逼近台灣,當天上午農業部林保署針對堰塞湖下游發布的撤離通報單,是類同8月楊柳颱風情形,匡列約245戶、690人,其中約8成是大馬村居民。但到了下午,內政部長劉世芳召集相關部會與地方政府參與的中央防災會議上,卻出現反轉。

與會人士透露,當時農業部委託的專家團隊,一度建議下修撤離範圍至180戶;但內政部緊急找來救火的台大團隊主張從嚴框定,將警戒範圍擴大到1837戶、共8524人,最後決定採用後者,會後隨即發布陸上颱風警報。

22日一早,花蓮縣鄉鎮公所依照內政部宣告的撤離人數,以及「依親」、「安置到避難所」或「垂直避難(移動到建物2樓以上)」3種建議撤離方式,指揮村里長強制撤離;其中有逾6成民眾決定留守家園,垂直避難。

隔不到32小時,堰塞湖潰壩,原本預期淹水1公尺高,最後卻堆出致命的2、3公尺泥沙,房屋、車輛被滅頂,民眾逃生不及遭活埋。畫面一出,全民揪心的淚水、政治攻訐的口水,再度淹沒這座悲情鄉鎮。

依照《災害防救法》(以下稱《災防法》)分工,針對災害的境況模擬、風險評估、相關調查與監測,屬於中央機關權責;至於因應災害的撤離和安置,則是地方縣市職責。

還原事實經過,中央與地方政府確實都有「依法行政」,憾事卻依然發生。此時除了追究責任,更重要的問題應該是:當下一次無可避免的天災降臨時,政府部門在現有制度下,有沒有能力阻止悲劇重演。

答案很可能是否定的。

「這次中央和地方政府都有做事,但不代表有做到位。」長期協助政府機關推動防救災的陽明交通大學土木工程學系副教授單信瑜說。

演練失效 未考量實務執行

他點出,《災防法》定義的22種災害,都有對應的主管機關,但堰塞湖不僅不包含在內,還會依照形成的位置,歸農業部林保署、農村水保署和經濟部水利署等不同機關管轄。儘管上述3個單位,每年會進行「水土林複合型土砂災害聯合演練」,針對堰塞湖模擬情境做兵棋推演,但這套演練,少了地方政府這塊關鍵拼圖。

「在中央主辦的堰塞湖災害推演中,縣市政府就只是在中央評估後,接到命令在預設時間內完成撤離。」單信瑜點出,過去兵推從未深究,縣市政府有沒有能力在一夕之間撤離5千人?

他舉例,花蓮的萬榮、卓溪和秀林鄉公所,經常在應付土石流和大規模崩塌,處理經驗相對豐富;但這次重災的光復鄉,過去處理的多是淹水,沒碰過土石流。

單信瑜直指,執行十幾年的堰塞湖災害演練,顯然限縮在中央圈內,對口的地方單位,往往是縣府或鄉公所2、3人就應付過去,兵推徒具形式。如果過去曾把中央到地方的垂直整合、橫向聯繫問題確實釐清,找出執行困難點,以及計畫、人力和資源上的缺漏,這次撤離就不會如此窘迫。

除了兵推殘缺不全,在現行災防體系中,中央和地方固然有明確分工,但協調合作不足,也是導致這次災情升級的因素之一。

「平心而論,你要花蓮一個偏鄉,在那麼短時間撤離8千多人,難度真的非常大。」曾任內政部長的李鴻源沉重地說,過去颱風來襲時,擔任中央災害應變中心指揮官的他,一定會同步請國防部盤點人力、車船及機具,現場聯絡地方指揮所,給予資源協助。

但從南部丹娜絲颱風到花蓮堰塞湖,他看到的卻是各單位間不協調,「我感到很詫異也很難過,台灣防災系統已經出現很多破口。」

在李鴻源眼中,所謂不協調或破口,是在緊急狀態下防災與救災單位得同時向多方聯繫、傳遞訊息時,出現的混亂與無效率。因此,學界出身的他,早在2011年擔任行政院政務委員兼工程會主委時,就建議行政院成立防災總署,統合與協調所有部會,處理複合式及大型災難。

但十四年過去,政府仍未正視這項呼籲。行政院雖在2011年成立幕僚編制25人的「災害防救辦公室」,但與他原本建議至少編制60人、有充足經費的規畫,相去甚遠。

「你會發現幾次救災,災防辦完全沒有角色,因為位階尷尬,哪個部會都調不動。」李鴻源感嘆,從高雄氣爆、台南大地震到花蓮堰塞湖,每次災害都不會是最後一次,總統到行政院都必須正視問題,從制度面改革,台灣需要有能力跨部會指揮的專責防災單位。

程序繁複 難落實強制撤離

回到地方第一線災難現場,負責執行撤離任務的地方政府,也一直缺乏能夠嚴格落實強制撤離的手段。

相較美國加州、加拿大等,對不配合撤離規定者,除了罰款還可祭出1年以下刑責;台灣只能依《災防法》處以5萬元到25萬元罰鍰,且執行時須有完整法定程序。

單信瑜舉堰塞湖為例,得依照《災防法》先劃定警戒區,公告周知,發勸導單給民眾簽名,程序完備,才能對不聽勸的民眾開罰。即使遇到急迫危險,可依《行政執行法》第36條,強制對人進行管束,但需要警察在場才能執行,實務上大家通常是柔性勸導,僅能盡力做到風險告知。

對應到這次事件,光復鄉公所人員很難在30幾個小時內,挨家挨戶發勸導單,完備開罰行政程序,更遑論找警察在場對不配合的民眾強制管束撤離。

另一方面,地方政府依法規,平時就應透過演練,強化風險宣導與疏散作業,但實際問題是,基層缺乏防災專責人力執行。

「鄉公所的民政課、社會課、農業課,都是『兼辦』防災業務,沒有受過完整訓練。」單信瑜建議,從中央、縣市政府到公所層級,未來都要強化災害管理人力和經費,建立教育訓練機制,培養跨部會、跨局處的災害處理人員,才能因應台灣複雜的災害類別。

一場堰塞湖潰壩災害,衝破長年脆弱的防災網絡,台灣必須痛定思痛,正視赤裸裸的制度破口,18條寶貴的人命,絕不能白白犧牲。

(閱讀全文…https://btoday.cc/874sjb)

延伸閱讀:

56歲大樓清潔工擁7棟房!月收租金37萬、年領百萬股息,為何還要幫人打掃?隱形富豪教我的3件事

0056配息0.866元?除息發息日哪天?年化配息率逼10%、9次有7次填息!達人算出底氣有多厚