5年專利侵權訴訟逾80起!高額藥費幾乎全給原廠藥

撰文‧譚偉晟

在健保財務負擔愈來愈重的狀態下,學名藥仍無法成為市場主流,高額藥費幾乎全給了原廠藥。在這當中,從二○一九年開始施行的專利連結制度,正默默侵蝕台灣學名藥廠的競爭力。

因為一顆與印度藥廠合作的肝癌學名藥「索福耐」,台灣學名藥廠健喬信元醫藥生技(以下稱健喬),與德國製藥巨頭拜耳(Bayer)纏訟4年。

2020年,拜耳以索福耐侵害自家藥品、第一線肝癌標靶藥「蕾莎瓦」關鍵原料「甲苯磺酸鹽」的特定結構專利,對健喬提告,雙方官司一路從智慧財產及商業法院,打到最高法院。

儘管智財法院在2021年11月一審判決健喬勝訴,索福耐並獲食藥署核發藥證與健保核定藥價,得以正式銷售;但這場訴訟一直到2024年最高法院裁定駁回拜耳提出的上訴,才真正落幕。

「我們要跟官方主張,原廠藥的專利有問題,應該要被撤銷。」負責健喬訴訟的維新國際專利法律事務所所長黃瑞賢解釋,蕾莎瓦早在2012年就被納入健保,專利效期至2020年;但拜耳在蕾莎瓦前一個專利到期前,又進一步申請了兩件專利,「希望能實質延長專利權期間。」

五年專利侵權訴訟逾80起

最終,法院認定拜耳申請的專利「不具進步性」、應被撤銷,判決健喬無侵害拜耳專利。黃瑞賢透露,這起訴訟案只是起頭、並非特例,自2020年以來,他主持的律所,陸續處理過好幾件原廠起訴學名藥廠的侵權訴訟案,「但很少有學名藥廠有勇氣主張沒有侵權。」多數台灣學名藥廠還是選擇等待原廠藥專利徹底到期後,才尋求上市機會。

根據司法判決查詢系統,過去五年間,包括拜耳、百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、阿斯特捷利康(AZ)在內的大型國際藥廠,確實頻繁地對台灣學名藥廠提起侵害專利權訴訟,累積案件超過80起。

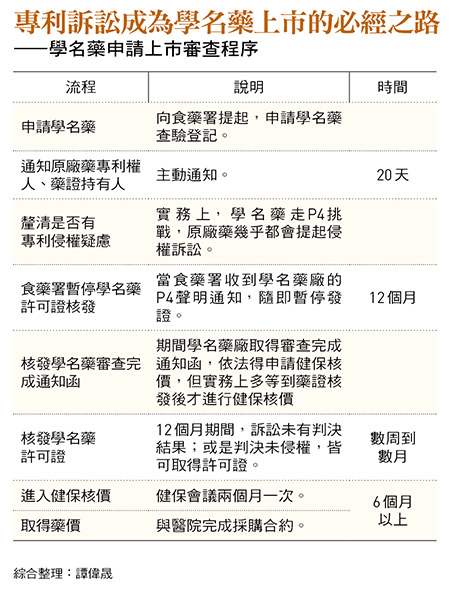

這類訴訟案如雨後春筍般湧現的源頭,是2019年8月正式施行的「西藥專利連結制度」(以下稱專利連結)。該制度的設計,是由衛福部食藥署管理專利登錄平台,讓藥廠可以將新藥相關專利置於平台上,方便學名藥廠申請藥品許可時,檢視對照新藥持有的專利,以降低專利侵權風險。

專利連結制度上路後,學名藥在申請藥品許可證的查驗登記階段,必須從4種情況當中擇一做出聲明。

其中,P1到P3分別對應「無專利資訊」、「新藥專利權已消滅」、「學名藥同意在專利權消滅後再核發許可」,一般不會產生爭議;P4則是指對照新藥專利尚未到期,但申請藥證的學名藥廠主張未侵害新藥專利權、或專利權根本應被撤銷的「挑戰」行為。

「資訊公開,大家就不用猜後面有什麼專利。」理律法律事務所合夥人律師張哲倫解釋,專利連結制度實施前,即使是國際藥廠台灣分公司高層,也未必清楚母公司到底有什麼專利,如今專利檢索變得容易,有利學名藥廠在專利到期前先行準備,不必承擔侵權風險。

為學名藥開路 卻通往法院

然而,這項立意良善的制度,在部分學名藥廠的眼中,卻宛如一條通往法院的單行道。

「有人濫用制度、阻擋國內學名藥產業發展,這是不道德的。」一家資本額數10億元的生技公司董事長忿忿不平地說著:「原廠透過不斷訴訟、一路打到二、三審,拖延學名藥上市的時程。」

製藥界人士分析,包括美時、東洋、生達、瑩碩等知名台灣學名藥廠在內,每一顆在專利連結平台上選擇P4聲明、「挑戰」原廠的學名藥,幾乎都已做好走上司法程序的準備。

因為根據現行制度,走P4途徑的學名藥證申請者,只要遞交「藥品專利狀態之聲明表」,接著收到食藥署核發的資料齊備函後,就得在20天內,將敘明藥品未侵權或新藥專利應撤銷的理由,通知專利權人(國際藥廠);只要專利權人認為有侵權疑義,向法院提起侵權訴訟,並通知食藥署。食藥署得知侵權訴訟發生後,就會暫停核發藥證12個月。

這一年的「緩衝期間」,食藥署的審查程序不會中斷,審查完成後,藥廠也能申請健保核價,學名藥廠若未在十二個月內被法院裁定侵權,就能在暫停核發期滿後取得藥證;但即使獲得藥證、藥價,由於訴訟仍在進行中,多數不願踩雷的醫療機構,不會貿然採購。

「這給了原廠充分的動機提起侵權訴訟,反正不論官司結果,再不濟也能拖延你12個月。」一位製藥業高層分析。

如今,無論學名藥為了不侵犯專利做了再充分的準備,還是得把一整年的訴訟時間納入開發時程。

儘管「名義上」在暫停核發藥證期間,食藥署審查不會中斷;但實務上,瑩碩生技法務智財長陳淑君指出,就算學名藥廠拿到審查完成通知函,「健保署仍要求得看到『真正的藥證』,才能給藥價。」也就是得滿12個月後才能申請核價。

「健保價現在是2個月審一次,沒跟上就要等下一梯次。」陳淑君分享瑩碩經驗指出,曾有一項藥品走完侵權訴訟,於12個月後即時取得藥證,「但真正拿到健保核價,又多了4個月,這段期間原廠也可能降價競爭,等於我取價變慢、藥價還不如預期。」

陳淑君直言,「專利連結制度衍生的訴訟關卡,大幅提高學名藥開發成本,導致只有特定幾家大廠敢挑戰P4,多數廠商則選擇在沒有專利問題的藥品上廝殺。」

中小藥廠卻步 退守非處方藥

成立近九十年的中美兄弟製藥,正是典型抱持著不惹麻煩心態的中小型藥廠。

中美醫藥集團董事長林命權指出,公司會鎖定以藥局為主的非處方藥,就是為了避免與原廠藥的專利訴訟,「有個案例中,藥品有800項專利,有些都是非常微小的關聯。」學名藥廠若沒有足夠強大的法務與專利團隊,針對成分、劑型組成、到適應症不同的專利逐一分析,便無法評斷是否可能有侵害專利的風險。

學名藥協會理事長陳誼芬直言,專利連結上路近六年來,並沒有達到預期的幫助學名藥發展效果,反而導致中小型藥廠卻步、大型學名藥廠被拖慢腳步。

她以健保資料舉例,「2024年台灣的用藥金額,原廠藥占了72%、學名藥僅28%,學名藥當中,又有一半是進口的。」相形之下,2019年健保支付的藥費中,原廠藥占比57%、學名藥則有43%,當時學名藥占比反而較高。

專利連結制度限制學名藥在台灣上市,也間接阻斷了海外市場。林命權指出,台灣學名藥若想外銷,須先取得台灣「自由銷售證明」,因此捲入專利訴訟、存在侵權疑慮的學名藥,連出海銷售都沒機會。

由於國內藥廠哀鴻遍野,今年5月,學名藥協會出面疾呼,希望政府正視專利連結對台灣學名藥的影響。

台北醫學大學人文暨社會科學院院長李崇僖認為,可參考美國作法,優先提高對專利進行實質審查的力度,以兼顧雙方權益。

「在美國,FDA(食品藥物監督管理局)和專利商標局有定期會議,去審查(西藥專利)登錄的有效性,看宣稱的專利跟藥品有沒有關聯。」李崇僖直言,相對來說,台灣對西藥專利的實質審查,權責不清。

儘管專利連結平台是由食藥署管理,但食藥署以書面回應《今周刊》時表示,「專利權本身的審核、管理與登錄,屬於智財局的權責範圍」。

當記者轉詢問智財局試圖釐清專利審查權責時,得到的回應則是,「任何人對專利有質疑,可向食藥署告知,由食藥署要求許可證所有人向食藥署說明。」顯見兩個機關並沒有建立明確合作機制,檢視專利與藥品的關聯性。

李崇僖認為,強化專利與藥品主管機關合作,能使專利連結平台僅留下與藥品關聯度高的專利,從而減少了層出不窮的學名藥專利侵權訴訟。

此外,李崇僖也認為應參考美國的作法,一旦法院認定P4訴訟中的原廠專利無效,意義幾乎等於「專利失效」,該專利將不再受到保護。但目前在台灣,學名藥廠即使聲明P4、並在侵權訴訟中勝訴,智財局仍會認定司法判決效力「僅及於該訴訟,若原廠專利為有舉發成立撤銷確定,其專利權仍存在。」這個狀況,讓原廠藥的專利,仍可持續對第2、第3家學名藥廠啟動侵權訴訟。

訴訟期間 卡住學名藥出口

學名藥廠認為專利連結相關規範中,另一個必須修正的事項,是銷售專屬期間的條件。

根據限制,P4學名藥獲得健保核價後,若能成功在6個月內銷售,就可取得12個月銷售專屬期,這段期間內,食藥署不得核發其他對照學名藥藥證。

但一位藥廠高層解釋,藥品從通過健保藥價審查後才能製造或輸入,後續還須與醫院討論銷售合約,等取得可呈報的銷售證明時,幾乎都已超過六個月期限。食藥署資料顯示,5年來,只有一家學名藥廠真正獲得銷售專屬期間保護。

陳淑君更點出,專利侵權訴訟期間,政府應當給予出口豁免,學名藥廠「不應被屬地主義的台灣專利延長,卡住製造及出口。」

只不過,對於專利連結帶來的價值,張哲倫認為不能忽略對於專利品質的改善,「因為學名藥善用專利連結制度,我們才能留下品質好、並排除不好的原廠藥專利。」也因為這個制度,讓台灣在對專利的保護上,與美國接軌。

改善台灣學名藥廠的發展環境,李崇僖直言也有助於健保的長期發展,「醫院增加採購藥品來源,能有機會取得比較便宜的藥物。」改善既有專利連結制度,讓藥廠更願意廣泛開發學名藥,是健保面臨財務壓力的台灣,亟需重視的問題。

(閱讀全文…https://btoday.cc/7xdww3)

10年百億綠色成長基金啟動!台灣大、中華開發等12家投資人出列,瞄準綠色新創隱形冠軍打國際盃

早餐戒吃1食物,半年狂瘦7公斤!給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫:改變2習慣,速消脂肪肝