台灣資本市場國際化的黃金時刻關鍵就在這2、3年 亞洲那斯達克 創新板待政策鬆綁

圖、文/財訊雙週刊

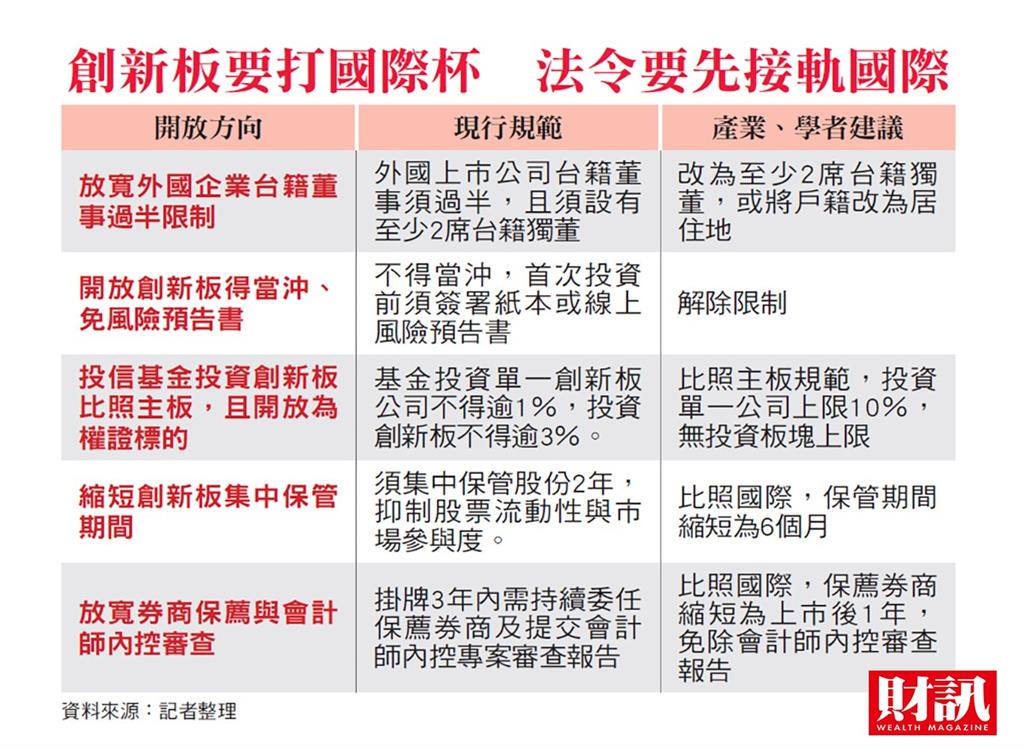

政府要讓創新板成為亞洲那斯達克,希望藉此搶進國際新創灘頭堡;惟比較各國法規,台灣創新板仍需要更多政策鬆綁,才能真正具備國際競爭力。

政府為推動「亞洲資產管理中心」政策,行政院長卓榮泰7月甫宣示5大方向,其中「鬆綁法規、打造亞洲那斯達克」成為重點,要求證交所以「創新板」承擔此關鍵任務,不僅要把國內新創留在台灣,還要吸引海外企業來台掛牌。

台灣挾著強大的半導體、資通訊相關製造實力,相關供應鏈完整,已經成為全球AI中心,具備發展「亞洲那斯達克」的實力。政治大學經濟系教授蕭明福接受《財訊》雙週刊採訪時表示,若能爭取外資企業加入創新板,亞洲資產管理中心就能成為這些企業運籌資金的地方,相得益彰。不少專家也認為,若能吸引各國重要科技公司來台上市,也能藉此與台灣安全與科技產業發展進一步掛鉤。

然而,創新板既然要打國際杯,上市條件就應該比照主板,接軌國際。但是現行規範的諸多限制,讓不少業者疾呼,政府若無法盡速鬆綁創新板的相關法規,恐成為紙上談兵,錯過台灣成為「亞洲那斯達克」的黃金時機。《財訊》雙週刊整合各方專家意見,一致指出要鬆綁相關法令限制。

第1,放寬外國企業台籍董事過半的限制。現行制度規定,外國企業在台上市櫃企業,台籍董事席次須超過半數,且至少兩席台籍獨董;反觀在主要國際市場,如美國、香港、新加坡均無類似要求。

董事身分限制 比國際還嚴

追溯原因,2020年8月康友-KY案後,金管會為強化對外國公司監督所致;雖立意良善,但較國際嚴格的規範無異於築起高牆,將海外企業拒之門外。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧接受《財訊》訪問時表示,以新加坡為例,只要求外國上市公司需至少有兩名獨立董事,且至少其中1人常駐當地,常駐資格涵蓋公民或永久居留等;香港則要求外國上市企業董事會設置至少兩名授權代表與一名替代聯絡人,或是委任授權代表,負責與港交所聯繫。「不妨仿效新加坡或香港的制度,不以戶籍,而是以居住地作為要求,平衡公司治理以及監管彈性」。

第2,開放創新板股票得為當沖標的,免簽風險預告書。創新板創設之初,考量到新創公司的商業模式,設計許多限制措施,以保護投資人權益。但現在創新板身負吸引國內外新創的任務,創投公會理事長邱德成接受《財訊》訪問時坦言,「規範還是過於繁瑣,不妨再進一步放寬,重點就是讓市場與國際接軌,外資才進得來。」

邱德成認為,「我們應該對資本市場有信心,相信管理機制與投資者能判斷跟承擔風險。」

證交所董事長林修銘進一步解釋,創新板年初取消合格投資人制度同時,也新增創新性審查制度,並提高上市審議會決議門檻;雖然未要求申請公司獲利,但本業虧損嚴重的公司,也要求強化資訊揭露,每半年至少舉辦一次法說會,希望在吸引掛牌企業與投資人同時,取得與監理之間的平衡。

法人投資限制 難吸引資金

第3,投信基金投資創新板規範應比照一般板,一併開放為權證標的。根據規定,1檔基金投資任一創新板公司的總金額,不得超過基金淨資產的1%,是上市與上櫃公司的1/10;且基金在創新板的投資配置,不得超過基金淨資產的3%,比興櫃的5%更低。

以目前規模最大台股基金,高達544億元的安聯台灣科技基金為例。如果一家公司獲得經理人青睞,他在創新板上市,最多只能獲得5.4億元投資,但如果是上市或上櫃,上限一口氣來到54億元。

另外,縮短創新板集中保管時間、券商保薦與會計師內控審查規定,都需要接軌國際。事實上,創新板最關鍵的問題,就是如何完全比照主板,並且減少板塊之間轉移的摩擦力,才能匯聚國內新經濟企業的力量。

改變關鍵恐怕仍在主管機關的態度。業者表示,許多議題其實在年初早有共識,但主管機關態度傾向先觀察市場表現再決定未來走向,「台灣要當亞洲那斯達克,未來2、3年是關鍵,否則機會窗口會愈來愈小,」他直言,「應該要用『沒有明天』的衝刺速度,才來得及。」…(本文出自《財訊》雙週刊743期)

延伸閱讀:

台新新光金控上路 三大挑戰在眼前!大股東直言:短期內不會有綜效

現場直擊》高輪GATEWAY CITY亮相 JR東日本預演智慧未來生活

石破內閣倒數中!日本民意轉向民生 「特拉斯式衝擊」成經濟最大警訊