寬鬆的貨幣政策、官推產業升級、治理供需失序的反內捲

撰文.黃靖文

中國經濟身陷消費低迷、債壓逼人、中美貿易戰恐衝擊出口等多重困境,投資信心難一夕恢復。不過,隨中國官方加大政策力道刺激經濟,陸港股下半年仍可能續演反彈戲碼。

房地產與消費持續低迷、政府債台高築、美國貿易戰衝擊出口、人口結構老化……,沒完沒了的負面消息,每一樁都讓中國經濟前景蒙上陰影;但不可否認,陸港股自去年第四季起低檔反彈,至今表現仍然穩健。那麼,究竟是外界錯估了中國經濟展望,陸港股後市仍有好戲可看?又或者,投資人此際應該見好就收,靜待股市反映四面楚歌的經濟基本面?

答案,可先從股市評價面出發。回顧去年第四季,部分看好陸股者所持的核心理由,多圍繞在「便宜」二字,也就是股市本益比相對偏低。而經過大半年的反彈後,如今再看,「便宜」的優勢似乎仍未脫離賞味期限。

據統計,滬深三百指數當前本益比為12.8倍,相較十年平均值13.8倍仍顯偏低;而香港恒生指數目前本益比約12.1倍,雖較其十年平均的11.6倍稍高,但相比台股的18.7倍、美股標普五百指數30.1倍,仍處評價相對中性的位置。

再從經濟數據來看,中國總經環境確實不算優異,製造業採購經理人指數(PMI)4至6月均落入榮枯線50以下,代表景氣偏弱。消費者物價指數(CPI)年增率在今年2到5月皆為負值,明顯陷入通縮,雖然6月回升至0.1%,也在低迷水準。

外資上調中國經濟成長預期

然而,也不是全無好消息。中國官方7月15日發布上半年經濟成長率為5.3%,優於市場預期。大摩、高盛、巴克萊、瑞銀等機構,則紛紛上調中國經濟成長展望,理由除了上半年經濟意外報佳音,也因為有諸多政策正在發酵。

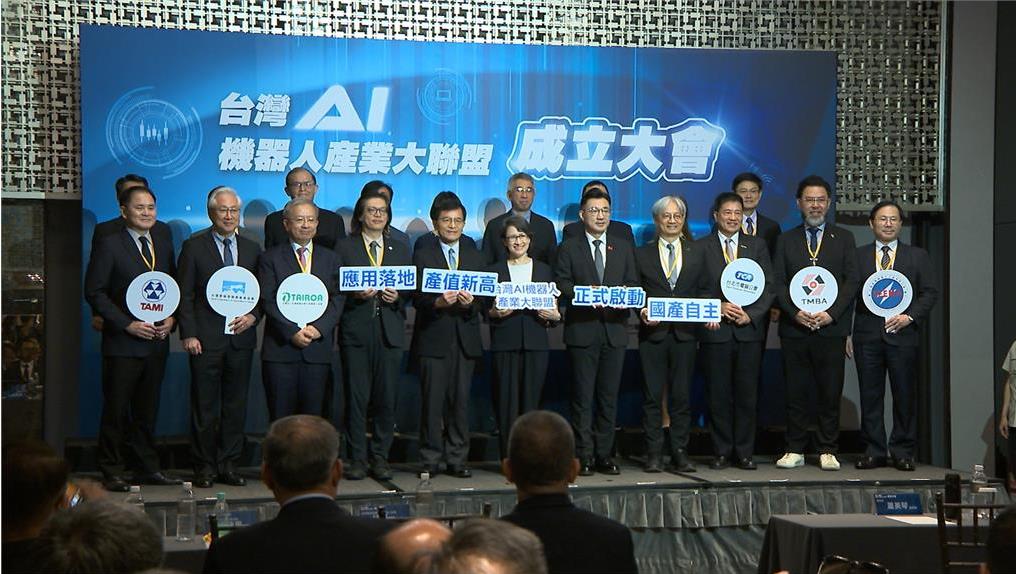

以「政策盤」來看,富邦投顧董事長陳奕光指出,「陸股我看是滿好,去年十月一日長假後的大漲效應,今年有機會重演一番。」他分析,「大水漫灌、騰籠換鳥」是近來中國經濟的兩大政策激勵,前者代表人民銀行(中國央行)採取積極寬鬆的貨幣政策;後者,則是官方力推的產業結構升級轉型。

此外,針對近年來企業產能過剩、削價競爭等負面商業手段,中國國家主席習近平日前下達指令,要求依法治理企業無序競爭行為,市場解讀,「反內捲」將成未來重點政策。摩根環球市場策略師林雅慧研判,這項政策有助企業改善供需失衡,使企業毛利恢復正常、提升評價水準。

對陸股題材來說,更重要的一場大戲也將上演。今年是中國「十四五規劃」的收官之年,下一波五年規劃「十五五」的討論熱度料將逐漸加溫。4月底,習近平已定調十五五應聚焦人工智慧等「新質生產力」發展,同時強化內需消費升級、高齡人口保障,並深化一帶一路,有望為產業結構添加轉型動能。

至於中美對峙疑慮,中信投信投資二部部長葉松炫說,「檯面上看似敵意甚深,但實際上,美國一直在釋出善意。」他認為,美國不只允許輝達將H20晶片銷往中國,對中課徵較高關稅的同時,也豁免了主要出口的電子產品,都是對中的友好訊號。

中國AI、新消費題材吸睛

從產業來看,陸港股當中也有不少族群受到外資機構關注。科技領域方面,大摩報告指出,中國正在縮小與美國技術的差距,並點名阿里巴巴、字節跳動、騰訊、百度、小米、DeepSeek等至少12家AI推動者,擁有不輸美國領先業者的先進AI模型。

消費領域中,「新消費」題材正成為關注焦點,指標股如掀起全球盲盒熱潮的泡泡瑪特、號稱「黃金界愛馬仕」的老舖黃金等。國泰中國新興戰略基金經理人張聖鴻觀察,上述企業都是在所處領域中,產品定位或供應鏈布局表現極佳者,獲利有望持續增長,也是他的重要布局標的。另外,國企配合政策提高分紅,有助個股配息表現,亦被他認為是投資中國不可或缺的防禦配置。

不過,綜合法人觀點,普遍仍認為現階段港股將優於陸股。原因在於,港股為面向國際的資本市場,且許多中國科技指標股,如騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、寧德時代,都在港股掛牌交易,可隨時掌握中國創新商機,相關ETF如富邦恒生國企(00700)、中信中國五十(00752);有領息需求的投資人,則可選擇中信中國高股息(00882)。

陸股方面,陳奕光推薦深證指數、滬深三百指數等科技產業布局較多的標的,相關ETF有群益深証中小(00643)、復華滬深(006207)。追求高報酬的投資人,則可藉主動式基金布局。

縱使後市有利多推動,張聖鴻坦言,「陸港股要像美股般不斷創新高,不太容易。」因此,他建議無論以基金或ETF布局陸港股,可逢低買、逢高賣,將漲跌5%至10%作為低檔加碼與獲利了結的參考區間,以來回操作掌握短線爆發的獲利機會。若你對布滿烏雲的中國經濟仍有戒心,陳奕光則建議,接下來,「確實是一個讓你跑的逃命波。」

(閱讀全文…https://btoday.cc/7xdx5u)