被誤解的《廣場協議》 隱含改善貿易逆差啟示 辜朝明點破迷思 美元才是問題根源

圖、文/財訊雙週刊

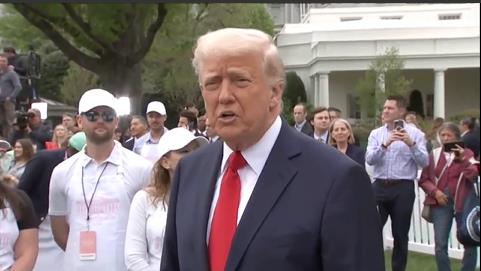

川普的對等關稅政策使全球經濟面臨高度不確定性,卻未必能解決美國的貿易逆差;相對來看,常被誤解為「美國陰謀」的《廣場協議》,則隱含藉由匯率改善貿易失衡的啟示。

「有兩個方法可以減少貿易逆差,一個是關稅,另一個是匯率調整。不幸的是,美國總統川普眼中只有關稅。」日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明,一語道出當前全球經濟面臨的最大變數。

《財訊》雙週刊於7月3日舉辦「2025財訊影響力論壇:全球經濟亮點在亞洲」,應邀出席的辜朝明以「川普、關稅和貿易驅動的經濟變局」為題,發表專題演講,並和其他與談人,共同探討政經情勢和金融市場前景。

過去,全球化抹平了國與國的疆界;如今,川普卻試圖用關稅逆轉全球化。《財訊》雙週刊社長謝金河形容,世界正從平坦走向築牆,川普不只築起美墨邊境牆,還祭出對等關稅,打造更高的貿易圍牆,使2025成為變化巨大的1年。

4個錯誤認知 美貿易失衡

在辜朝明看來,川普構築的關稅高牆,意味著保護主義在美國大行其道,被視為貿易逆差的理想解方,這個結果,主要源自4個錯誤認知。

1、自由貿易創造的贏家會多於輸家。辜朝明提醒,這論點的前提是,貿易必須處於平衡或順差狀態,以此標準來看,美國顯然是個例外,因為美國的貿易年復一年都是逆差。

不斷累積的貿易逆差,讓美國付出什麼代價?據統計,1980年至2023年,美國經濟成長因貿易逆差造成的損失,總金額約42兆美元,數字背後,是一大群自由貿易的輸家,失去工作、入不敷出,因此當川普首度參選總統,喊出保護主義時,隨即獲得大量勞工階級認同,讓他得以入主白宮。

2、美國的貿易逆差和低儲蓄率有關。這項觀點十分常見,台灣央行就曾在新聞稿中,以美國貿易逆差(經常帳失衡)為例,說明經常帳逆差,與民間和政府部門儲蓄不足的關聯性。

美國人消費需求高、儲蓄率低,但國內生產的商品有限,因此需要進口大量商品,滿足市場,導致進口多於出口,形成逆差。不過,辜朝明反問,如果美國內需這麼強,當地業者應該生意大好,為何最終卻不敵他國進口商品,逐漸沒落?

「問題在美元!」辜朝明向《財訊》雙週刊採訪團隊解釋,當美元匯率太強,進口商品的售價,便相對低於美國國產品,「當有便宜的日本貨、台灣貨可買,美國人為何要買較貴的國貨?」

3、匯率應由市場決定。對此,辜朝明強調,回顧1985年,當時美元匯率很強,使美國社會出現保護主義聲浪;可是,一旦採取保護主義,將自由貿易棄若敝屣,將使所有人都受害,而當前川普大打關稅戰的情況,正是市場決定的匯率,導致保護主義再現。

4、政府不能干預匯率。關於這項主張,辜朝明質疑,當年《廣場協議》簽署後,日圓兌美元匯率,從240日圓升至120日圓,「若央行沒干預,會有這麼大的變化?」

上述4個錯誤認知,使得美國政府這40年來,放任美元走強,未採取任何行動,讓貿易陷入失衡狀態。若想要解決貿易逆差,有兩個方法,一是關稅,二是匯率調整;然而,川普卻執著於關稅。

廣場協議 陰謀還是解方?

辜朝明直言,靠關稅來因應貿易逆差,是個弊大於利的選擇,因為來自他國的報復性關稅,恐引發經濟危機;這點,從1930年代的關稅戰,導致全球損失66%的貿易額,就可以獲得印證。

那麼,該如何採取匯率調整途徑,改善貿易逆差?1985年的《廣場協議》,是個值得參考的案例。

1990年代,美國的貿易逆差當中,來自日本的占比一度達到65%,且在此之前就明顯偏高,落在4成左右,比當前中國的占比(25%)還高,也使當時的美國社會,開始出現採取貿易保護主義的意見。

但時任美國總統雷根,是堅定的自由貿易支持者,無意採納關稅等保護主義策略;這時,日本主動出手,向當時的美國財政部長貝克(James A. Baker, III)建議,讓美元兌其他貨幣貶值,在美方接受該提議的情況下,促成了1985年,由美國、日本、西德、法國和英國,共同簽署的《廣場協議》。

《廣場協議》的落實,使美國的貿易逆差明顯改善。但辜朝明強調,在中國和台灣,仍有許多人以為,《廣場協議》是美國為了摧毀日本,所想出來的陰謀;然而,《廣場協議》其實是日本欲說服美國讓美元走貶,盼藉此解救自由貿易,而擬定的計策。

辜朝明特別向《財訊》雙週刊提到,日本資深媒體人船橋洋一的著作《管理美元:從廣場協議到羅浮宮協議》(Managing the Dollar:From the Plaza to the Louvre,暫譯),詳細敘述當初日本向美國提出《廣場協議》概念,藉以維護自由貿易,防止保護主義進一步崛起的過程。

船橋洋一在書中引述日本前首相中曾根康弘的說法,證實當時為了緩解對美順差過高的問題,日本政府提出一套希望獲得美國支持的方案,其中便包括匯率的調整。

解決貿易逆差 從匯率著手

既然如此,有無可能透過《廣場協議2.0》,減少美國的貿易逆差,避免川普的關稅戰繼續衝擊全球經濟?辜朝明認為,「有機會,但機會不大」,主因在於,雷根願意用《廣場協議》拯救自由貿易,但川普卻是保護主義擁護者。

另一個可能的障礙,在於中國的態度。辜朝明說,《廣場協議2.0》需要多國合作,讓美元走貶,但中國必須參與其中,早期的中國還不成氣候,可是現在的中國,已成國際經濟要角;問題是,中國堅信《廣場協議》是美國的陰謀,若不扭轉這個觀念,《廣場協議2.0》恐難成局。

台新金控首席經濟學家李鎮宇也表示,《廣場協議》不是美國試圖摧毀日本的手段,不少人把日本經濟失落的30年,視為《廣場協議》造成的後果,但這項推論不合理,因為《廣場協議》是在1985年簽署,可是日本失落的30年,起點為1991年底(另一說為1992年初),中間隔了6年。

鎮宇比喻,這就像是某人今天挨了一拳,6年後出現咳血症狀,卻將之歸因於6年前那一拳,因果關係難以論證。他指出,外界不應該把匯率升值認定為壞事,因為關稅無法解決貿易逆差問題,最後還是要靠匯率,所以匯率議題終究會浮上台面。

「美國一定要有匯率貶值,才能改善貿易逆差」,中華經濟研究院副院長王健全呼應辜朝明的看法,並強調美國太早「去工業化」,造成經濟結構失衡,服務業占比高達8成,就算川普力促製造業回流美國,卻只關注半導體等高端製造業,在缺乏食衣住行育樂相關製造業的情況下,經濟結構還是難以平衡。

王健全主張,美國需要「再工業化」,就此目標而言,具備供應鏈建立經驗的台灣,及擁有技術能力的日本,都是美國最佳策略夥伴,若是三方合作,促成美國「再工業化」,改善經濟結構,就可創造三贏的局面;否則,美國還是得從中國進口許多商品,當關稅成本被轉嫁到消費者身上,引發通膨,川普的政策也推不下去。

財政壓力重 川普施壓降息

當川普政府用關稅向他國施壓的同時,美國財政也正在承受龐大壓力;現階段,美國聯邦政府債務已超過36兆美元,年度利息支出逾1兆美元。富邦金控首席經濟學家羅瑋說,假如聯準會(Fed)遲遲不降息,只會讓美國政府的利息支出繼續增加,進而影響財政穩定性。

根據《財訊》雙週刊報導,目前市場預期,聯準會將在9月啟動降息,雖然川普期待美國基準利率降到1%,但羅瑋估計,除非美國經濟嚴重惡化,否則不會出現如此激進的情況;值得注意的是,川普已對聯準會主席鮑爾失去耐心,假如聯準會九月還是按兵不動,川普可能會提前提名下一任聯準會主席,架空鮑爾。

外在情勢動盪不斷,但台灣經濟依然堅韌。行政院祕書長龔明鑫指出,過去2、3年來,台灣出口的成長,集中在人工智慧(AI)相關產品,因此可預期,如果未來的社會和經濟,依然奠基在AI發展之上,台灣在相關供應鏈中,就是不可或缺的領頭羊,只要產業核心競爭力繼續領先,無論局勢怎麼變,都不用擔心。…(本文出自《財訊》雙週刊742期)

延伸閱讀:

洪嘉聰領矽統轉型打造「新聯家軍」!併購、重組兩路並進 重塑核心競爭力